Die etwas andere „Via crucis“ in der Pauluskirche

- 20. Juli 2025

- 6 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 22. Aug. 2025

Eine sommerliche Spurensuche in der Pauluskirche nach versteckten Kreuzmotiven – und einem anderen wohlbekannten Basler Symbol.

Vor Kurzem erreichte den Trägerverein eine etwas mysteriöse Anfrage aus den Niederlanden. Ob wir etwas wüssten zu einem Holzkreuz, das der Wiener Künstler Ernst Degasperi (1927–2011) für die Pauluskirche geschaffen haben soll. Grund genug, um erst mal in die Archive zu steigen und generell den Kreuzmotiven in der Kirche nachzugehen. Es stellte sich heraus: Zum Offensichtlichen gesellt sich so manch Ungeahntes hinzu.

Kreuz des Anstosses: Nachbildung eines Holzkreuzes von Ernst Degasperi

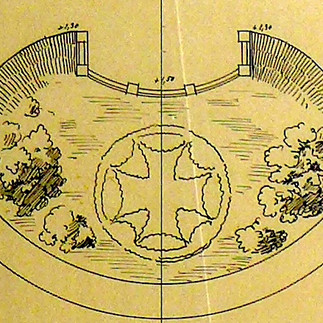

„Am Anfang war das Kreuz“, könnte man sagen. Was im theologischen Kontext völlig anachronistisch tönt, macht kirchenbaulich Sinn, denn die wortwörtliche Grundlage einer Kirche bildet meistens ein Kreuz. Das ist bei der Pauluskirche nicht anders, aber die Geschichte beginnt schon früher: Bis am 31. März 1897 waren insgesamt 54 Entwürfe für einen zweiten Kirchenbau in der damaligen St. Leonhardsgemeinde eingegangen – so auch der Entwurf Nr. 48 von Robert Curjel und Karl Moser. Architekturwettbewerbe werden anonym durchgeführt und statt des Namens wird der Entwurf mit einem Motto gekennzeichnet, z.B. ein Spruch, ein Monogramm oder ein Symbol. Curjel/Moser wählten einen viergeteilten Kreis, aus dessen rein geometrischer Form bereits eine Art Programm abgeleitet werden konnte: Der Grundriss sollte kreuzförmig, aber der Kirchenraum als Rundbau gebaut werden. Das Kennzeichen erinnert an ein Keltenkreuz oder ein nordisches Radkreuz – ein Hinweis auf die archaisch-mystischen Bezüge, die den neoromanischen Bau dereinst prägen würden.

Auszug aus dem Gutachten des Preisgerichts und Visualisierung aus dem eingereichten Entwurf von Curjel/Moser, beide mit dem Kennzeichen ⴲ (April 1897).

Der Grundriss zitiert einige aus Ostkirchen bekannte Elemente: Der zentrale Kirchenraum ist quadratisch und seitlich von gleich langen Seitenschiffen flankiert. Die Apsis, gleich gross wie die Seitenschiffe, ist leicht nach hinten versetzt, um einerseits Platz für den Altarbereich zu gewähren und andererseits die leichte Überlänge des zum Eingang gerichteten Mittelschiffs auszugleichen. So bildet der Kirchenraum (inkl. Apsis) beinahe ein griechisches Kreuz – ohne die davor gelegene Vorhalle, die ursprünglich nach aussen offen skizziert war. Der Rundbau lässt den Kuppelraum wie eine orthodoxe Kirche wirken; die Kanzelwand mit den vergoldeten Mosaiken erinnert an eine Ikonostase. Aus der Vogelperspektive ähnelt die pik- oder kleeblattähnliche Form an ein koptisches Kreuz.

Der Grundriss von oben – je einmal im Winter und im Sommer – sowie von unten zeigt die längssymmetrische Anlage des Kirchenbaus.

Moser hat nicht nur beim Grundriss Kreuzformen anderer Konfessionen eingesetzt, sondern auch in der Ornamentik: So prangt auf dem Frontgiebel über dem Hauptportal ein Tatzenkreuz, kreisförmig umrahmt von zwei Ranken. Wie überall in und an der Kirche zeugen solche florale Verzierungen von Einflüssen aus der Arts and Crafts Movement, die Moser in seinen historistischen Mix aus Neoromanik und Jugendstil integrierte. Obwohl als griechisches Kreuz gleichschenklig konzipiert, erinnert es durch den unten leicht verlängerten Längsbalken und die rahmenden Ranken an ein Keltenkreuz.

Das Giebelkreuz über dem Haupteingang ist ebenfalls als griechisches Kreuz gestaltet.

Zwei weitere Tatzenkreuze, hier eckig gekantet, zieren unscheinbar die Flügeltüren am Hauptportal. Die Kalvarienszene mit Christus und den beiden Schächern nach der Kreuzigung – oder weniger wahrscheinlich die Darstellung der Dreifaltigkeit – ist eine mögliche Referenz.

Die kleinen Tatzenkreuze über den Flügeltüren, die den Haupteingang flankieren.

Nicht ganz so einfach zu finden sind die Kreuze im Kirchenraum selbst. Auch hier sind sie eingeflochten in die Ornamentik des Raums. Mit wachsamem Blick sind sie in den farbenfrohen Glasfenstern erkennbar; sie wurden vom Lörracher Künstler Max Laeuger (1864–1952) erstellt, allerdings erst 1903/04 aufgrund fehlender Geldmittel. So bedurfte es etwa für das Kreuzigungsfenster Sammlungen durch die Kinderlehrschüler der Gemeinde, was am unteren Rand ins Fenster inskribiert wurde: „von den Kindern gestiftet“. In jenem Fenster sind zwei Kreuze sichtbar: Das Heilige Kreuz als traditionell lateinisches Kreuz ist hellblau gemalt und verschmilzt beinahe mit dem dunkleren Himmelblau dahinter. Christus ist von einem blutroten Heiligenschein (Kreuznimbus) umgeben.

Im grössten Glasfenster – der Fensterrose über der Mittelempore – wird Christus in der „Majestas Domini“ dargestellt, umrahmt von den vier Symbolen der Evangelisten. Dieser Bildtypus ist eng verwandt mit dem „Pantokrator“ (vornehmlich in orthodoxen Kirchen zu finden), wo aber Christus alleinig als Weltenherrscher dargestellt wird. Der vom Apostel Paulus geprägte Christustitel „κύριος“ (kýrios, „Herr“) dürfte den Gemeindevorstand dazu bewogen haben, diesen Ikonentypus in der Pauluskirche zu integrieren. Allerdings folgte man nicht dem ursprünglichen Entwurf, den Christkönig mit dem „Buch des Lebens“ zu zeigen, sondern wählte stattdessen den Reichsapfel (Weltkugel mit Kreuz) als Herrschaftssymbol. Umgeben ist Christus von einem goldenen Kreuznimbus.

Das Kreuzigungsfenster und die Fensterrose – das Heilige Kreuz und der Reichsapfel jeweils in blauer Farbe.

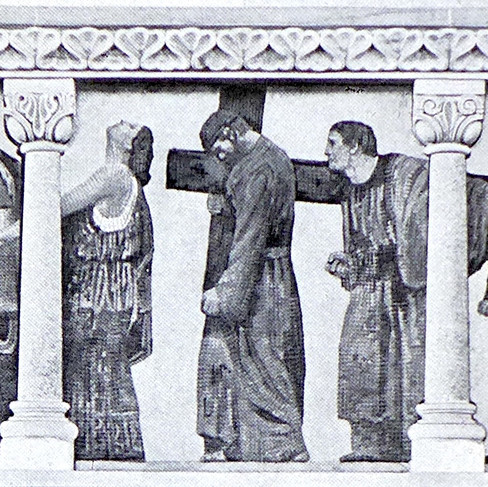

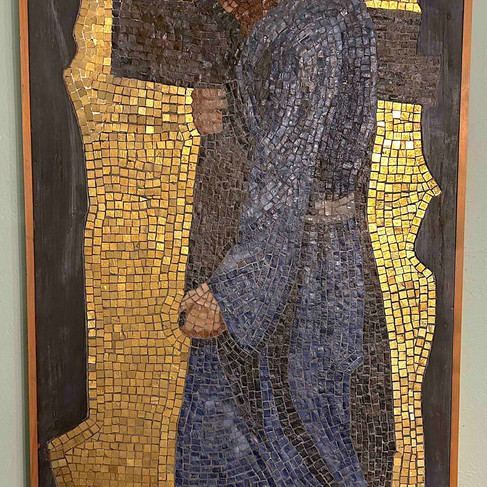

Das prominenteste Kreuz findet sich in lateinischer Form im rechten Teil der Kanzelwand beim Altarbereich. Christus wird mit gesenktem Kopf und roten Haaren dargestellt. Das Kreuz trägt er nur halbwegs mit den Händen, den Längsbalken hilft ein nackter Mann zu tragen und direkt hinter ihm scheint ein edel gekleideter Mann zur Ohrfeige auszuholen. Das eindrückliche Motiv gestaltete der Basler Heinrich Altherr (1878–1847), die ungenügende Finanzierung liess die Umsetzung erst 1908 zu – durch die „Compagnia Venezia Murano“ der berühmten Glasmacher-Familie Salviati.

Der gemalte Entwurf und eine Kopie des Mosaikausschnitts zeigen das Kreuz als einfache Holzkonstruktion.

Wer jetzt noch weitere Kreuzmotive in der Kirche finden möchte, muss eine Liebe fürs Detail hegen. Es gibt sie – aber sie haben weniger theologische Bedeutung als vielmehr dekorative Nebenrolle. An der Decke in der Orgelempore findet sich etwa ein kleiner Schlussstein mit einem goldenen, abgerundeten griechischen Kreuz. Ein weiteres findet sich im Treppenhaus auf dem Kapitell einer Ziersäule. Ein interessantes Kuriosum ist der Schlussstein des rechten Seitenschiffs: Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein griechisches Kreuz; weil die Arme aber im Verhältnis 7:6 stehen, handelt es sich tatsächlich um ein offizielles Schweizerkreuz, wie es bis heute im Wappenschutzgesetz definiert ist.

Zwei dekorative Kreuze und das Schweizerkreuz als Schlussstein eines Seitenschiffs.

Griechische Kreuze sind auch in den Oberlichtern in der Vorhalle festzustellen. Wie auch das Christkönig-Fenster sind sie mit federähnlichem Dekor in Blau und Weiss umrahmt. Und wenn man ganz nach oben in den Turmhelm steigt, entdeckt man dasselbe Kreuzmotiv im hölzernen Stützgebälke des Kirchturms. Gewissermassen stehen sie in Verbindung zum von Curjel/Moser ganz zu Beginn gewählten Kennzeichen ⴲ.

Eine ungeahnte Himmelsbrücke zwischen Vorhalle und Turmhelm.

À propos Stützbalken: Im Holzfachwerkbau sind Strebenkreuze nicht wegzudenken, sie werden seit Jahrhunderten als baustatische Hilfsmittel verwendet, um die Stabilität zu verbessern – im Kirchturm etwa zur besseren Verteilung von Dachlasten (z.B. Ziegel, Wind, Schnee). Man nennt sie auch Andreaskreuze, weil ihre Form an das Kreuz des Apostels Andreas erinnert. Bei Fachwerkhäusern werden sie dekorativ eingesetzt, in der Pauluskirche haben sie rein funktionalen Wert.

Andreaskreuze als wirksame Balkenverstrebungen und Zierde der Turmbodentüren.

Auch im Glockenboden helfen Strebenkreuze aus Stahl, die tonnenschweren Glocken sicher hochzuhalten. Kreuzmotive gibt es an den Glocken selber keine, dafür ein anderes Symbol, das in der Stadt Basel jedes Kind kennt: Als reliefartige Inschrift ziert jede Glocke ein Baselstab.

Nicht nur dort: Auf der Frontseite des Turms streckt eine Hand den Baselstab in Richtung Stadt hinaus. In der Bogenkrone eines Turmfensters besinnen sich zwei Baselstäbe mit durchgebundenem Riegel auf die gemeinsame Geschichte von Stadt und Land. Im Kirchenraum findet sich ebenfalls ein Baselstab – im Schlussstein des linken Seitenschiffs mit der Jahreszahl der Einweihung, gespiegelt zum Schweizerkreuz.

Der Baselstab war ursprünglich ein Bischofsstab und somit ein liturgisches Instrument mit religiöser Symbolik.

Kaum sichtbar ist der grösste Baselstab an der Pauluskirche: Auf dem Hauptgiebel thront der drachentötende Erzengel Michael als Bronzefigur von Oskar Kiefer (1874–1938). Erste Entwürfe zeigten ihn traditionell mit Kreuzlanze und Kreuzschild, schliesslich wurde eine dynamischere Darstellung mit emporgerecktem Schwert gewählt – und einem Wappenschild mit Baselstab.

Entwurf und Endergebnis der Michaelsstatue mit Fokus auf das Baselstab-Schild.

Um noch kurz in der Höhe zu bleiben: Wie wurde eigentlich der höchste Punkt der Kirche auf 63 Metern geschmückt? Evangelisch-reformierte Kirchen haben traditionell keine Turmkreuze. Die Pauluskirche ist hier eine Ausnahme: Sie hat ein Strahlenkreuz, ein vergoldetes Turmkreuz von rund 3 Metern Länge mit einem Strahlenkranz um den Schnittpunkt – auch hier wurde eine andere Variante realisiert als ursprünglich geplant, die als weiterer Bogenschlag zum Kennzeichen ⴲ des ersten Entwurfs von Curjel/Moser steht.

Das Turmkreuz der Pauluskirche, eine Seltenheit für eine reformierte Kirche.

Das Turmkreuz steht damit exemplarisch für die relativ reiche Ausschmückung, die für einen reformierten Kirchenbau untypisch ist. Hingegen ist beim Altarkreuz keine Ausnahme gemacht worden, ein solches ist für die Pauluskirche nicht gestaltet worden. Offen bleibt zum Schluss deshalb die niederländische Frage nach dem Holzkreuz von Ernst Degasperi. Es konnte bisher kein Hinweis dazu gefunden werden.

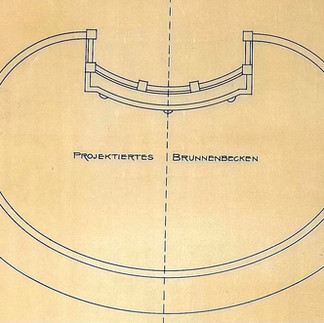

Ein letztes Kreuzmotiv, das bei der Pauluskirche geplant war, hätte im Garten vor der Kirche entstehen sollen – als Rasenmuster oder Blumenmosaik in Form eines Tatzenkreuzes. Es blieb ebenso bei der Idee wie jene eines (von Moser explizit geforderten) Brunnenbeckens an selber Stelle. (Nachtrag der Redaktion: Ein weiteres Tatzenkreuz haben wir erst später in der Chorkapelle im mittleren Schlussstein bemerkt.)

Text und Recherche: David Rossel

Bilder: Frederic Dougoud, David Rossel, Leon Schweikert, Marijke Volgers, Archiv der ERK BS

The architectural cross-layering here is fascinating - Curjel/Moser embedded multiple cross typologies (Greek, Celtic, Coptic, Latin) within single structure. The ⴲ symbol as design motto foreshadowed the cross-as-foundation concept literally and theologically.

The detail about missing altar cross is significant - Reformed tradition rejecting ornamental crosses yet this building incorporated Tatzenkreuz, Keltenkreuz, Andreaskreuz throughout. Theological restraint versus architectural expression tension.

The Baselstab appearing alongside religious symbols (Michael's shield, keystone opposite Schweizerkreuz) shows civic-sacred identity fusion typical of Swiss municipal Christianity.

Years back I couldn't engage with architectural symbolism analysis - financial stress narrowed focus to immediate survival. Started with this AI crypto platform gptrivaro.com and economic stability created space for appreciating layered cultural systems.